在历史的长河中,有些地方,如同一颗璀璨的明珠,镶嵌在岁月的河畔,静静地诉说着过往的故事。延安,就是这样一座城市,它承载着中国共产党领导下的革命历程,见证了中国革命从胜利走向胜利的辉煌时刻。在这座红色圣地的背后,却隐藏着许多鲜为人知的伤感往事。

走进延安,仿佛走进了一幅幅历史画卷。首先映入眼帘的是宝塔山,这座矗立在延安市中心的古老山峰,见证了红军长征的艰苦卓绝。宝塔山下的延河,流水潺潺,似乎在低语着那段波澜壮阔的历史。而那座巍峨的宝塔,更是延安精神的象征,它见证了无数革命先烈为民族独立和人民解放事业献出宝贵生命的壮丽篇章。

沿着延河畔,我们来到了杨家岭革命旧址。这里曾是中共中央的所在地,毛泽东、周恩来等老一辈革命家曾在此运筹帷幄,指点江山。如今,这里的一切都显得那么斑驳,仿佛在诉说着那段峥嵘岁月的沧桑。那些残存的窑洞,见证了革命先辈们艰苦朴素的生活,也见证了他们为民族独立和人民幸福付出的辛勤努力。

走进窑洞,一股陈旧的气息扑面而来。这些窑洞虽然简陋,却凝聚着革命先辈们的智慧与勇气。在这里,毛泽东同志写下了《论持久战》、《新民主主义论》等光辉著作,为中国革命的胜利指明了方向。而那些窑洞的墙壁上,还留有当年革命先辈们留下的标语,如“为人民服务”、“团结就是力量”等,激励着一代又一代的中华儿女为实现中华民族伟大复兴而努力奋斗。

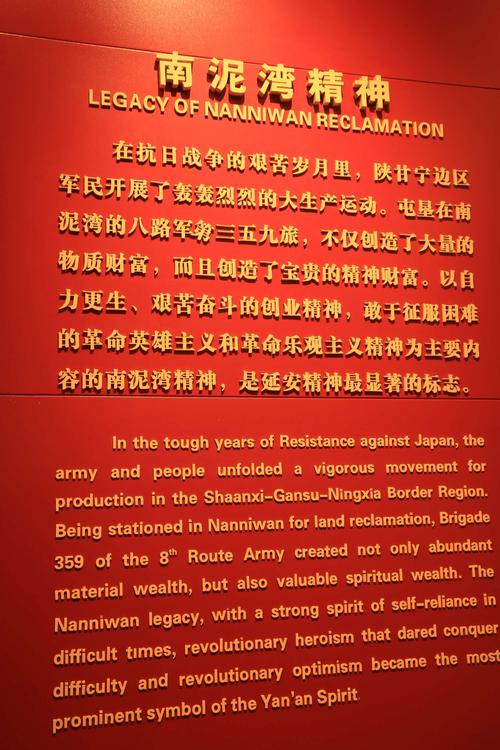

在这座红色圣地的背后,却隐藏着许多伤感往事。1938年,日本侵略者发动了震惊中外的“七七事变”,抗日战争全面爆发。为了应对这场民族危机,中共中央决定在延安设立抗日民族统一战线总后方。在抗日战争的艰苦岁月里,延安人民却饱受战争之苦。

据史料记载,抗日战争时期,延安地区共有数十万人因战乱而流离失所。这些流离失所的人们,有的失去了家园,有的失去了亲人,他们在延河边上搭建起简易的棚户区,过着颠沛流离的生活。而那些曾经在这里奋斗过的革命先辈们,也在这场战争中度过了他们人生中最艰难的时光。

值得一提的是,延安还是中国现代文学的重要发源地。许多著名的作家、诗人,如丁玲、萧军、贺敬之等,都曾在延安这片土地上留下了他们的足迹。他们的作品,记录了延安人民在战争年代的苦难与抗争,也展现了延安精神的伟大力量。

时光荏苒,岁月如梭。如今,延安已成为一座现代化的城市,但它依然保留着那段红色记忆。每当夜幕降临,延安的街头巷尾,总能看到许多游客在宝塔山下、延河边上流连忘返。他们在这里寻找着那段历史的痕迹,感受着延安精神的传承。

正如毛泽东同志所说:“延安精神,就是坚定正确的政治方向,解放思想、实事求是的思想路线,全心全意为人民服务的根本宗旨,自力更生、艰苦奋斗的创业精神。”延安,这座红色圣地的光辉,将永远照耀在中华民族伟大复兴的道路上。

在这个伤感而又充满希望的地方,我们不禁感叹:时光荏苒,物是人非。延安精神却如同那座巍峨的宝塔,永远屹立不倒,激励着我们不断前行。